《十牛放牧圖》隱喻了禪修的過程與進展。當中國還是農業社會時,人們依靠牛和水牛來耕作。這些動物非常重要、強大,是人類生活的一部分,因此放牛的比喻對當時的佛教徒來說很有意義。

唐朝(618-906)的一個故事中可以找到早期以放牛作為實踐隱喻的現象。一位和尚正在寺院的廚房工作,他的師父進來問他在做什麼。他回答說:“沒什麼,就是放牛而已。”

先生問:“你是怎樣放牧的?”

和尚回答說:“每當牛在該幹活的時候跑去吃草時,我就把它勒住,讓它回去幹活。”

這個故事成為公案,其中牛代表心,牧牛人必須訓練心。在禪修中,重點是精神上的修行,而不是身體上的修行。如果心不清淨,身語就不可能清淨。

在《法華經》中,白牛比喻超越生死輪迴。凡見白牛者,即見大乘,可成佛。

宋朝(960-1279)期間創作了許多版本的牧牛圖。他們常伴隨著詩歌。最著名的是十二世紀臨濟會大師闊安師元。所有版本都說明了禪修的過程和層次,以及對佛性、我們本性的認識。

你相信你自己有這個牛、這個佛性嗎?如果你不相信佛性的存在,或不相信體驗自我的可能性,那麼放牛就無關緊要了。如果沒有牛可以放牧,就沒有牛放牧,就沒有進步。對於那些對發現自己的本質沒有興趣的人,以及對於那些曾經牽牛而放手的人來說都是如此。

1. 尋找牛

《尋牛》表現的是一位初學修行者聽聞佛陀的教法,相信我們每個人都有佛性和解脫的能力。但他沒有親身體驗佛性,必須透過禪修、大禮拜等修行方法來發現本我。

2. 看蹤跡

練習者在第二張圖中發現了牛的足跡。他的心神已經開始平靜,隱隱有種預感,但他卻看出那頭牛並不好找。尋找佛性,就像透過厚厚的雲層尋找山一樣。其他人說它在那裡,但你不確定你看到了什麼。是雲還是山?初學的修行者只看到了痕跡。它們屬於牛嗎?此時你會被實踐所吸引,實踐會促使你去探索。練習可以增強你的信心。這是見牛的蹤跡。

3. 瞥見牛

在第三張照片中,練習者看到了牛尾巴。先前看到腳印,讓他有了精進修行的信心,現在突然看到了一隻動物。這也被描述為看到清淨心的臉孔,或自我中心的瞬間消失。這種景像有時被描述為看到一個人的本性,但它只是一瞥——只是牛尾巴。

4. 抓住牛

第四幅圖《抓整牛》中,練習者抓住牛並試圖用繩子控制它。他了悟了自己的佛性,但仍經歷著貪、瞋、厭、怨等煩惱。心因周遭的事物而產生無數的煩惱。觀照自性,修行者小心翼翼地不生煩惱,並且知道環境沒有真實、永久的存在。儘管如此,他還是會遇到煩惱,必須使用適當的方法和見地,例如禪修和了解因緣,才能解決這些問題。禪宗的方法和見解,就是控牛繩。

5. 放牛

第五幅圖簡稱「牛群」。現在是聖人了,修行者很容易用繩子牽牛。他已達到大乘菩薩第十一地至第四十地之間的境界。雖然煩惱很少,但他仍繼續精進修行、發願。牧牛人和牛的方向現在已經清楚了。

6. 騎牛回家

第六幅圖《騎牛回家》,牛訓練有素,聽話,熟悉道路。牧牛人輕鬆地騎在牛背上,吹著笛子。這是第一地位,或四十一地菩薩。修行者不再需要有意識地努力繼續修行和發願。牛隻是繼續沿著道路前進。練習者的行動適合每種情況。

7. 牛已被遺忘,但牧牛人依然存在

第七幅圖是《忘牛》。牛已經消失了。只剩下練習者了。此穴在地地初地與地地八地之間,菩薩道四十一地與四十七地之間。練習者不付出任何努力,自發性地練習,不關心目標或目的。自我修煉停止。開始練習就像逆流而上。需要付出很大的努力。後來,游泳者就與水合而為一了。現在還有游泳嗎?

8.牧人和牛都被遺忘了

第八幅圖中,牛和牧牛人都消失了。只剩下一個圓圈,就是畫框。第七張圖去掉了牛,牛代表世界、物體。最後,主體也消失在第八張照片中。什麼都沒有留下。沒有目標,也沒有實踐者。

9. 回歸原點

第九幅《歸源》,畫的是一座山,一條河。初修者看到山河,卻不認識它們。現在行者看山是山,看水是水。他已經回到世界了。除了他的執著之外,一切都存在。不再有修行或無修行、智慧或煩惱。一切圓滿,人人成佛,環境成佛國。

10.張開雙手進入市場

傳統上,我們在第十幅畫中看到一個乞丐和一個衣衫襤褸、大腹便便的和尚。乞丐代表苦難,和尚代表完成修行的修行者。他離開了大山的隔離,回到了人間來幫助眾生。他沒有煩惱,但因為別人受苦,他就自發性地為一切有需要的眾生提供幫助。

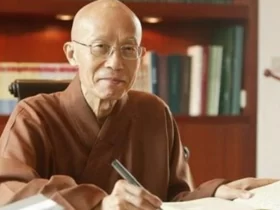

——聖嚴法師

發表評論