壇經的心理實踐,名為“無念法門”,它又有無住、無著、無相等不同的名稱,以無念得智慧,以無著離煩惱,以無相證佛性。 壇經的生活實踐是以懺悔、發願、受三歸依戒為準則,而又將之導歸心理實踐的“無相法門”。

《壇經》以直心和淨心來解釋智慧,以智慧做為佛性和清淨心的作用,把不動的自性稱為“定”。 因此他說“定”和“慧”相當於燈和光的關係,沒有光不叫燈,是燈一定有光,它是不二之法。 “直心”的心就是清淨的心,有了清淨的心一定是通過智慧而見到了佛性,是體用不二; 如果行直心,必定是淨心,那一定能見佛性。 所以他勸人不要執著心外的一切法,如此則離煩惱而證菩提。

日常生活就是修行,這與中國南方的山林佛教有關,必須勞作以維持生活; 同時也與提倡佛教的普遍化有關。 此外,六祖惠能自己的開悟是在聽到《金剛經》的經句便“言下大悟”。 他原先是打柴的樵夫,到了五祖的道場還是去做廚房裏的雜務,開悟之後又到獵人的隊伍去做幫手。 所以他不以為必須經過打坐修行才能明心見性,只要當下能够於一切法不執著,便與佛同。 因此他要引《維摩經》所說的“只如舍利弗宴坐林中,卻被維摩詰所訶責”的例子為他的知己; 禪宗也因《壇經》做如此的提倡而開出與印度佛教不相同的局面。

動靜一體的觀念。 一般人的看法,動和靜是兩種不同的現象,動的時候不是靜,靜的時候無法動。 可是從《壇經》所見,在一切境界裏,身體可以跟著動,而智慧心也有所反應,但是稱為“真如”的心體是不動的。 然而不要以為叫做智慧的作用真的會動,它只是隨境反映的作用,不是對境起執的作用。 反映是外境本身的現象,起執就是內在煩惱的作用; 既然只是反映,它沒有真正的動。 如鏡中的像,水面的影,與鏡和水本身無關。 但它不是沒有作用,而是有大作用,這就把佛法用之於世間而不逃避世間。 禪宗能够成為中國佛教的主流,能够長久普遍地受到歡迎,就是由於它能像佛經裏所說,蓮花出於污泥而不為泥所染,處於動態的環境還能保持不動的寧靜心。

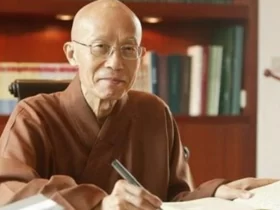

——聖嚴法師

發表評論