第七章 學僧天地

僧教育運動

我的小廟生活,到民國三十六年(西元一九四七年)春季,便結束了,因自那時開始,我做了靜安寺佛學院的插班生。

說到接受佛教的教育,真是感慨萬千,因為自古以來,中國佛教就不曾有過系統化及永久性的教育制度與教育機構,佛教的教育都是從實際的修持生活中完成,是潛移默化,而非計畫性的普及教育。一般學教的人,追隨大德法師聽經,聽久了,只要能夠把註疏熟背,他也就能講經,正因為是背的註疏,所以能講經的法師,未必真的徹底明瞭經義的內容所在。縱然如此,宋明以後的講經法師,數目也是不多。至於學禪的人,只是在禪堂裡死用功,他們不求知解經教,但求見性開悟;可惜,禪定的工夫,也應有人指導方可,否則,盲修瞎參,無濟於事。正因參禪開悟的人太少,故有宋初的永明延壽禪師倡出「禪淨兼修」的主張,以念佛求生淨土為方便,到了明末,又有蓮池袾宏大師提倡「禪淨一致」之說。於是,參禪念佛、念佛參禪,便成了晚近數百年的佛教教育。不用說,在這樣的佛教環境之中,除了極少數根器深者憑個人的努力而得學養修持的成就之外,多數的僧尼,便無從求學佛法,也無法成為人才。

一味地參禪念佛,在修持者本身,當可獲得信仰的真受用,但在對外的教化方面,除了少數傑出的大德之外,一般的僧尼便無能為力了。所以,全國雖有數百萬的僧尼,他們給佛教所起的作用,倒是成反比的,僧尼愈多,佛教的負擔愈重,因為他們給予社會的觀感是無用之輩。所以,到了清朝末季,中國佛教便面臨到兩重致命的打擊:

一是從清文宗咸豐元年至穆宗同治三年(西元一八五一―一八六四年)的太平天國之亂,將東南十六省的佛教,摧毀殆盡。此事我已在《基督教之研究》第五章〈基督教與佛教的影響及價值〉第二節「基督教與中國佛教」有所論列。

二是清德宗光緒二十四年(西元一八九八年),湖廣總督張之洞著《勸學篇》三卷,奏呈光緒皇帝,主張「中學為體」、「西學為用」,也就是基於中國儒家的根本思想,採用西洋的科學技能,以挽救滿清帝國的危亡。他主張應在全國急速建立新教育制度,由於清廷的財政困難,加上張之洞的排僧思想,他便把目標指向了佛教,建議用廟產興學,他說:今日天下的寺院,何止數萬,每都市有百餘座,大縣數十座,小縣十餘座,各寺均有田產,寺產原屬信眾施捨,今以廟產興學,最適時宜。他的具體主張,是將寺舍的十分之七移作校舍,寺產的十分之七移作教育經費,餘則留給僧侶的生活所需。

因為佛教沒有人才,佛教未有自求保障的力量,所以,張之洞的《勸學篇》一發表,各地共鳴,廟產興學的運動,一時風行全國,沒收寺產,乃至搶奪寺產,致令數十萬寺廟,百萬以上的僧尼,張惶失措,無以自救(見日文《講座近代佛教》〔講座近代仏教〕第一卷二一○―二一二頁)。唯於不久之後,光緒皇帝被慈禧太后幽禁,維新運動即告滅。可是,《勸學篇》當時刊行了十萬部,三年之後又譯成英文,被列為清末的中國名著,其對中國知識(統治)階層的影響之大,可以想見。故到民國成立後,張之洞的陰魂不散,民國十七年(西元一九二八年),又有身為內政部長的基督教徒薛篤弼,成立「廟產興學促進會」,沒收寺產,興辦學校。到民國十九年(西元一九三○年),國民政府又頒布「監督寺廟條例」,規定所有的寺廟財產,應依其多寡而用以經營小學校、圖書館、救濟院(孤兒院、養老院、保育所)、貧民工廠、合作社等的社會慈善福利事業。

這在本質上說,佛教不用政府監督,也該自動地做。

因此,寺院的住持們,為了保護寺產不被政府沒收,清末之際,竟有依賴日本的保護而請日本向清政府交涉的。此可引錄東初老人的一段話,來做介紹:

日人目覩我國佛教遭受國家社會摧殘,遂效法西方耶教徒來華傳教方法,引誘中國僧寺受其保護,當時杭州就有三十多寺投入日本真宗懷抱,遇有佔用寺廟,搶奪寺產,就由日本領事出面保護,因此引起外交風潮,中日雙方交涉結果,日本真宗先取消寺產保護事情,後清廷政府始下詔保護佛教,並令佛徒自辦學校,各省始有僧教育會產生。各省寺院當局,亦知非興辦僧學堂,不足以保護寺產。當時日人水野梅曉於長沙設辦僧師範學堂,江蘇文希(亞髠)於揚州設立普通僧學堂,浙江之寄禪、松風,北京之覺先等,南北呼應,實為當時佛教界創辦僧教育之領袖人物。(《佛教文化之重新》的〈智光大師與中國佛教〉;另可參閱《太虛大師全書》第二十九冊〈文叢〉四十六、四十七頁)

由此可知,中國佛教的近代教育,是由政府及知識階層逼出來的。上引文中所說的水野梅曉,是日本曹洞宗的學者,他於光緒二十八年(西元一九○二年)到浙江天童山,禮如淨禪師的塔,因得當時天童山住持寄禪的勸請,便於光緒二十九年至長沙,創辦「湖南僧學堂」,建立了中國佛教新的僧教育風氣,這是中國新僧教育的第一所學校。(道端良秀的《中國佛教史》二九○頁)7

第二所僧學堂是由文希法師主辦的揚州天寧寺普通僧學堂,鎮江及揚州諸山負擔經費,於光緒三十二年開辦,除佛學之外,有英日等外文,日文由日人道揚居士擔任,學生之有名者,有焦山的智光及金山的仁山。

第三所有名的近代佛教教育機構,要推楊文會居士於光緒三十四年在南京金陵刻經處創辦的「祇洹精舍」。召集僧俗佛子十數人,除了研究佛學及國文,並由蘇曼殊教授英文,以做進修梵文及巴利文的基礎。學生有太虛、智光、仁山、觀同、歐陽竟無(漸)、梅光羲等,雖僅十數人,但對民國以後數十年間的中國佛教,影響至為深遠。

民國三年(西元一九一四年),有月霞法師依上海哈洞花園,設立華嚴大學,輾轉遷移至杭州的海潮寺及常熟的興福寺,此有應慈、持松、了塵、慈舟等人,繼承分枝,自成一個華嚴學派,來臺灣的智光、南亭、道源等諸老,均與這一學派有淵源。

祇洹精舍辦了兩年多,由於經費困難,所以停辦,曾在該舍擔任佛學講師的諦閑老,稍後於復興了寧波的觀宗寺之際,民國八年(西元一九一九年)設立觀宗學舍,後來改名為觀宗寺弘法研究社,由此也形成天台學的一派,分出高郵的天台宗學院、天台山國清寺研究社,此派出有寶靜、倓虛、常惺等諸老,臺灣的斌宗法師,也是屬這一系的法匠。

民國十一年(西元一九二二年),太虛大師在武昌設立佛學院,這是近代中國僧教育的一大重鎮,由這所武昌佛學院的成立,正如太虛大師自述:「不惟影響於青年僧甚大,且於學術、文化及政治、社會各方面,均有相當影響。」因為武昌佛學院後來演變為世界佛學苑圖書館及研究院,直屬於此而分設於外的,則有法尊法師在重慶設立漢藏教理院;常惺法師也仿照著在廈門開創閩南佛學院,此院於民國十六年(西元一九二七年)後交由太虛及其門下的芝峰、會覺、大醒、寄塵等繼辦。另外又有大醒及心道,於福州鼓山辦了鼓山佛學院;大醒及寄塵,又在潮州設立嶺東佛學院;寄塵及容虛則於九華山開辦江南佛學院;慈航則於安慶設立迎江佛學院;常惺、台源、法舫、容也、量源等又分別在北平的柏林寺、法源寺、拈花寺,辦了佛學院。此外尚有慕西及淨嚴的河南佛學苑、寬融的普陀佛學院、妙闊的陝西慈恩佛學院、昌圓及廣文的四川佛學院、永昌的貴州佛學院、靜嚴的焦山佛學院、大醒在江北的覺津學院、談玄在奉化的雪竇學寺、芝峰及亦幻在寧波的白湖講舍。這些均與太虛大師的這一學派有直接間接的關係(以上資料見於《太虛大師全書》第二十九冊〈文叢〉五十、五十一頁)。現在臺灣的賢頓、東初、印順、樂觀、默如等諸老,以及在馬來西亞的竺摩長老、在菲律賓的瑞今長老,都是出於這一學派。

其他還有江蘇的竹林佛學院、玉山佛學院、法界學院、光孝學院、棲霞學院、北平的弘慈學院、湖南的祝聖學院等,這些佛學院中也均有太虛學派的學僧,參與施教;又如後起的常州天寧佛學院、上海玉佛寺佛學院及靜安寺佛學院、浙江武陵佛學院,也均與太虛學派有關。

在上海,尚有一座圓明講堂,這是圓瑛老法師主持的楞嚴專宗學府,圓老對楞嚴是由親證實悟而自立一宗,現在臺灣的白聖長老,便是圓老的上足。

女眾教育方面:則有武昌佛學女眾院、恆寶尼主辦的菩提精舍、德融尼辦於漢口的八敬學院;女居士張聖慧主辦於奉化的法昌學院、女居士過聖嚴主持的無錫佛學會、女居士張蓮覺創辦於香港的東蓮覺苑等。(見《太虛大師全書》第二十九冊〈文叢〉五十一、五十二頁)

在家學佛的教育機構,則有歐陽竟無及呂秋逸(澂)等設於南京的支那內學院、韓德清及徐森玉等設於北平的三時學會、段芝泉及湯住心等設於上海的菩提學會。此與僧教育雖無何影響,然於學術界的作用很大。(見《太虛大師全書》第二十九冊〈文叢〉五十三頁)

說到此處,我們尚須明白,以上的許多佛教學院,列名的也不過四十多家,其中有的僅辦一屆便停,正如太虛大師說的「曇花一現」,若以中國僧尼及寺院總數來做比例,這就顯得貧乏,以中國大陸來比今日的臺灣一省,由民國三十八年到五十六年(西元一九四九―一九六七年),已有二十多家學院在此起彼落地開辦與停辦,這就顯得臺灣的佛教教育已比早年的大陸時代可喜得多。

可是,談到中國佛教的現代教育,我們不要忘了四位功臣。第一位是八指頭陀寄禪和尚,中國第一所僧學校是由他的鼓勵而出現,中國佛教會的前身——中華佛教總會,也是由他領導全國各省在清末組成的僧教育會的改組而來,他老人家也為護教而於民國元年(西元一九一二年)在北平示寂,此一組織到民國二年(西元一九一三年),已於全國各省縣設立支分會三、四百起。

第二位功臣是楊仁山(文會)居士。

第三位功臣是太虛大師。

第四位功臣是歐陽竟無居士。

我們談論現代中國的佛教教育的啟蒙,如果遺忘了這四位功臣,那就無從介紹其根源。

但是,我們仍應感到慚愧,我們各地寺院的住持們,大多沒有想到教育的問題,沒有想到要使他們的下一代接受什麼教育。至於已經辦了佛教教育的各家佛學院,也很少真的全力以赴。其中影響近代中國佛教最有力的是祇洹精舍、武昌佛學院、閩南佛學院、漢藏教理院、支那內學院。這是由楊文會、太虛、歐陽竟無所辦。唯其由於各家佛學院之間,既無縱的組織體系,也沒有橫的聯絡機構,所以在學制、課程、教材、學級等方面,都沒有統一。直到現在,已經過了半個世紀出頭,中國佛教的教育問題,依舊停滯在草創階段!

然而,福薄如紙的我,畢竟也受到了近代佛教教育的恩賜。

我進了佛學院

我的教育程度很差,在南通狼山出家之後,不到一年,便被上人帶到上海的下院,在滬西大聖寺趕經懺,一連趕了將近兩年的經懺,小和尚幾乎要變成老皮參了。當時,上海靜安寺,正在鬧著子孫派與十方派的糾紛,在形勢上,十方派占著上風,所以力圖興革,整頓寺規,舉辦教育,以資爭取社會及輿論的同情,於是,在民國三十五年(西元一九四六年)的秋天,靜安寺的佛學院,便應運產生。我在小廟上得到這個消息,心裡就打妄想,並把這個妄想告訴了上人,但是上人的看法,以為我的程度是絕不夠去讀佛學院的,我雖天天趕著經懺,連一個佛字,還不懂得解釋,連一封普通的家信還寫不像樣,還打什麼讀佛學院的妄想呢?事實上,上人不准我去讀書的最大原因是不放我走,我雖沒有正規地學過經懺,但是跟著趕了一個時期,我對小廟上的經懺佛事,已有很大的幫助,除了不能戴毘盧帽和敲磬領單子,普通的法器犍椎,已能拿得起手了。經懺門庭中的小和尚,用處很多,除了為常住免費做經懺,又可以當作半個小佬用,上海做佛事,當時已是電氣化了,焰口台上有牌樓、有珠塔、有吊掛,按上大小燈泡,使焰口台裝飾得金碧輝煌,我便是掌管這套電氣設備的人,如果我去讀書,對於上人,無異是一大損失!

因此,半年過去了,第一學期沒有趕上;到了夏天,我便積極地爭取,終於讓我達成了目的。這有兩個原因:第一,狼山的鄰庵有一位育枚法師在靜安寺佛學院當了教務主任,他也從旁再三鼓勵,要我的上人送一個小和尚去讀書,狼山七個房頭,我出家的那個房頭,從未出過一個出人頭地的人才,所以我的上人被育枚法師說服了;第二,小廟上又從南通帶來了一個小和尚,使我有了替身。

這是非常有趣的,憑我的程度,說什麼也不夠資格進佛學院,插班生是要通過考試的,這使我煩惱了好多天,直到臨去報到的前夕,才由我的師公朗慧代做了一篇短文,題目是「我的志願」,要我把它背熟了,好在臨場運用,這篇短文我是背熟了,但到靜安寺教務處,出的題目卻是「我對佛教的將來」。真是要命,我對佛教毫無認識,過去的不認識,現在的也不認識,哪能看到佛教的將來呢?但我呆想了一會,還是把我師公代寫的那篇短文,默寫了一遍,戰戰兢兢地繳了卷。

該是多麼幸運,當時就給我閱卷,育枚法師看了,還頻頻點頭,並且傳給其他幾位法師,然後便以教務主任的口吻對我說:「你的字要多練。」隨即便請監學守成法師給我送單。

這簡直使我高興得幾乎要掉下淚來,那麼順利,那麼簡單,便通過了一場入學考試。

現在想來,我師公代寫的那篇短文,也是馬馬虎虎的,也許他故意要投合我的程度,才寫得那樣地馬虎,但我竟憑那篇馬虎的短文,考進了靜安寺佛學院。

我後來知道,其實,憑教務主任介紹的學僧,即使不用考試,也會通融入學的,在我以後進去的就有好幾位同學,便是單憑一紙大牌法師的介紹信而來的。

正因如此,同學們的程度,參差不齊,有的已經在好幾個佛學院裡畢過業了,有的便像我這樣的蹩腳生。

這也正是佛教教育的畸形現象,在一家學院畢業便等於在家家學院畢業,如想繼續求學,只好多跑幾個學院,多炒幾次冷飯,教國文,不出《古文觀止》與《昭明文選》,教佛學,不出《八識規矩頌》與《百法明門論》等幾種常用常教的東西。

當時我的實足年齡尚不滿十七歲,是全班同學中最小的一個,直到民國三十七年(西元一九四八年)夏季畢業,我還是全班最小的一個。不過我的身材,卻是應該坐在後面聽課的人了,故也很少有人欺侮我小的。

但在最初兩、三個月,我幾乎天天打算退學。因有兩大困難困擾著我,使我在課堂裡如坐針氈那樣地難於忍受。第一是我的程度太差,比如圓明法師講《八識規矩頌》,使我聽得如入五里霧中,圓明法師現在雖已於日本還俗,但在當時,卻是最嚴肅的一位法師,平時臉上沒有一絲笑容,上課時更是令人望而生畏,講解《八識》與《百法》的名相,那麼呆板、那麼生硬,老同學聽得沒有興趣,我這新生卻又摸不著邊際。其他的只有靜安小學的校長許老師,雖然教的是算術,但他頗能引起我們的興趣,他總是笑咪咪地給我們上課。現在想來,那該是教授法的緣故。

第二是語言上的困難,我俗家在江南,出家到江北,又到上海趕經懺,我能講常熟話與南通話,也會講崇明話與上海話,算來已經是不錯的了。但我除了育枚法師的《古文觀止》,與許老師的算術,能夠完全聽懂之外,其他的就感困難了,因為育枚法師是南通人,許老師是上海人。圓明法師雖然也是南通人,但他講的如皋話。其餘如南亭法師的泰州話、白聖法師的湖北話,我都不能完全聽懂,這是最最急人的事了。課講得最好的卻是南亭法師,最希望聽的又是白聖法師的精神講話。

幸好,他們上課,多半有寫黑板,老同學們程度高資格老,很少有人抄筆記,甚至還在上課之時看各人愛看的書,平時更少把工夫下到功課上去,因為這些功課在他們已是家常便飯,聽也聽厭了。我是不敢放鬆的,我的要好心很強,上課時除了用心地聽,也不放棄黑板上的每一個字,下課之後,乃至到了晚上自修,我便整理筆記,不懂的便請教老同學。當時,我的人緣很好,大家都很願意幫助我,不過有時候也會笑我神經過敏,小題大作,不該注意的也去打破沙鍋問到底。

就這樣,半年下來,民國三十五年(西元一九四六年)冬天考試結果,育枚法師對我的成績很滿意,他想我是他介紹進去的,能在四十多位同學之中考到第六名,並未給他丟面子。

其實,我雖在成績單上考到第六名,我在實學方面,還是一個蹩腳生,成績單只能說明我對功課已經下了一番生吞活嚥的死工夫而已,但我是食而不化,我在試卷上照著課本的形式寫下答案,卻不能夠運用那些答案而變成我自己的學問。我在靜安寺一連住了五學期,成績都在五、六名之前,民國三十七年(西元一九四八年)夏季,靜安學苑以其試辦兩年屆滿,在畢業的時候,我的功課是第一名,但以年長同學的面子關係,在經懺上我又不能戴毘盧帽的緣故,所以行持分數稍差而將我的畢業證上填了第三號。說來好笑,靜安學苑的行持分數是以做經懺的程度而定。然我非常慚愧,我今日的一點學問,雖與靜安寺的基礎有關,在靜安寺所學的卻未能使我得力。這都是由於我程度太差的緣故所致。

糾紛

靜安寺是上海唯一最古老的寺院,建自三國的孫吳,千餘年來,成為上海的一大名勝古蹟,但以歷代興革戰亂,寺中的古蹟遺留,已不復見,巡禮寺中,亦如普通的寺院而已,論其規模形貌,還不如玉佛寺之盛大。

唯據志乘流傳,靜安寺向為十方叢林(載《上海縣志》及其他釋典),迄至太平天國的洪楊之亂,寺內僧眾星散,遂為一輩流俗僧徒,據而改為子孫寺廟。但自民國四年(西元一九一五年)以後,靜安寺的權屬問題,便又開始了紛爭的局面。現節錄中國佛教會上海市分會,於民國三十六年(西元一九四七年)六月十二日所發表的〈上海靜安寺十方叢林改制之經過〉一文如後:

迄民國四年(西元一九一五年),該寺住持正生歿後,其徒六根繼任,後以不守戒規,蕩用寺產,被當地士紳林稚周等控於上海縣公署,及江蘇省督軍省長公署,撤退在案。民國十一年冬,由滬上諸山代表會議,決定將該寺仍恢復為十方叢林,並經江蘇省長公署核准在案。自是之後,該寺為住持問題,多年興訟,終未獲決。

民國二十二年十二月十四日,上海市政府吳市長鐵城,鑑於該寺制度糾紛未決,影響社會至大,遂以第七九九四號訓令上海市佛教會。(略云,該寺本為十方叢林,並已於民國十一年恢復十方制度在案,自應予以維持,永定該寺為十方叢林,迅由上海市佛教會,召集上海諸山代表,公舉道行高尚之僧為該寺住持)民國二十三年一月二十三日下午三點,召集本市諸山會議,公舉靜安寺住持,當場票選圓瑛法師為靜安住持(再三謙辭,以寺糾紛日久,不欲冒然入寺)。至民國三十六年三月二十四日,始由當時住持六根徒孫德悟,函請律師致函佛教會,自願將該寺改為十方叢林。佛教會以改制選賢之舉,既出於該寺住持德悟及全體僧眾之請求,復有市政府法令之根據,爰於(三十六年)三月二十九日,在該寺召集諸山長老、護法居士,暨靜安寺全體僧眾,舉行會議,一致決定該寺改為永久十方叢林,以息爭端,並公推持松法師為改制之首任住持。8

從上錄文字之中,我們可以對於靜安寺的糾紛,得一概念了,但是,這是公文,在公文的背後,尚有著大文章哩!

我是在民國三十六年(西元一九四七年)春季到靜安寺的,靜安寺的糾紛,卻是由來已久,尤其從抗戰末期而至勝利之後的數年之中,鬧得最為激烈。我當時的年紀小,未到靜安寺之前,靜安寺的新聞雖然經常見報,我卻很少留心,去了靜安寺,除了忙功課,對於常住的糾紛,我也很少注意,要我們開會、簽字、舉手等等,一切均聽招呼,其中玩的什麼把戲,從來不加過問,其實,我去靜安寺,靜安寺的糾紛,已近尾聲了。

對於靜安寺的整頓,最大的功臣是密迦與德悟兩位法師。德悟原是靜安寺子孫派的子孫,他能把靜安寺改成十方道場,並請密迦協助,悉意改革,現在臺灣的妙然法師,就是德悟在泰州光孝寺的同學,所以也被請到上海辦佛學院。靜安學苑的開發元勳,便是他們三位,其中以密迦的功勞最大,密迦極富想像力,也極有做事的魄力,不唯學院的規模,幾乎是完全出於他的策畫而來,也把充滿了迷信色彩的許多神像,全部遣了「單」。

可惜,德悟與密迦,因為悉意改革,並為附近寺產地皮的問題,得罪了許多的人,終於被人以「漢奸和尚」的罪名告下了獄,其實,像他們兩人也夠上漢奸的罪名,上海市民中的漢奸,那就太多了!在敵偽時代的抗戰期中,為了寺務的整頓而想不跟偽政府的軍政機構有所接觸,那是可能的事嗎?只怪他們有了給人家抓住了的把柄,又有什麼話說?

當德悟與密迦入獄之後,便請白聖法師代理了靜安寺的寺政,直到民國三十六年(西元一九四七年)三月二十九日的上午,德悟與密迦的官司定讞了,靜安寺才由白聖法師的維護與計畫之下,以閃電式的方法,請持松法師晉了山,當了首任的十方制的靜安寺住持。子孫派棋差一著,敗北而去!

持松法師是白聖法師湖北省同鄉,他也是中國近代留日學僧中最早而比較有成就的一位東密上師,他喜歡穿白色的衣服,曾到寺內來修過幾次密法,也許因他年紀大了,身體也很衰弱的緣故,或者是由於專心修持的理由,所以他僅擔任了住持的名義,一年之中難得來寺看我們一、兩次,靜安寺的一切寺務,仍由白聖法師全權代理。因此,我們學僧對於監院的印象,比對住持更加親切。

靜安學苑,雖然算不上是佛教界中有名的學府,而且歷史又是那麼地短,但是,我們的老師,還是夠水準的,比如南亭法師、道源法師、仁俊法師、育枚法師、妙然法師、圓明法師、本光法師、度寰法師、秀奇法師、林子青居士,以及幾位大學的教授和畢業生,至於來訓話的、客串的名法師,那就更多了,比如太虛大師、法航法師、能海法師、雪松法師、葦舫法師、天慧法師、呂秋逸居士等等。至於天天跟我們一起生活的監學兼維那——守成法師,那是更不用說了,除了上課的時間之外,都是屬於他管我們的時間,我們最最歡迎他的時間,是他捧了鈔票上堂點名發單銀;他當維那,佛事開牌是他的執掌。因此,也有同學不高興他,為什麼?因為他們只會站空班和拍鉿子,單銀太少。有一次一個同學侮辱我,被監學知道了,反而賞了我兩記耳光,真有意思。

學僧的苦悶

靜安寺,從歷史上說,那是上海最古的古剎,雖然經過歷代的變亂摧殘,寺中已經無法找到一樣數百年以上的古蹟,如果說它尚有什麼古蹟遺留下來的話,那就是一年一度的廟會香期。

這是純粹佛教化的香期,因為它是農曆四月初八的佛誕節。這與神廟的廟會,有著許多的不同,第一不唱戲,第二不供葷腥,第三不遊行,第四不發仙方不出籤條。但是,從四月初七的下午,直到四月初九的下午,敬香的、還願的、遊覽的、看熱鬧的,簡直是人山人海,通宵達旦,川流不息。

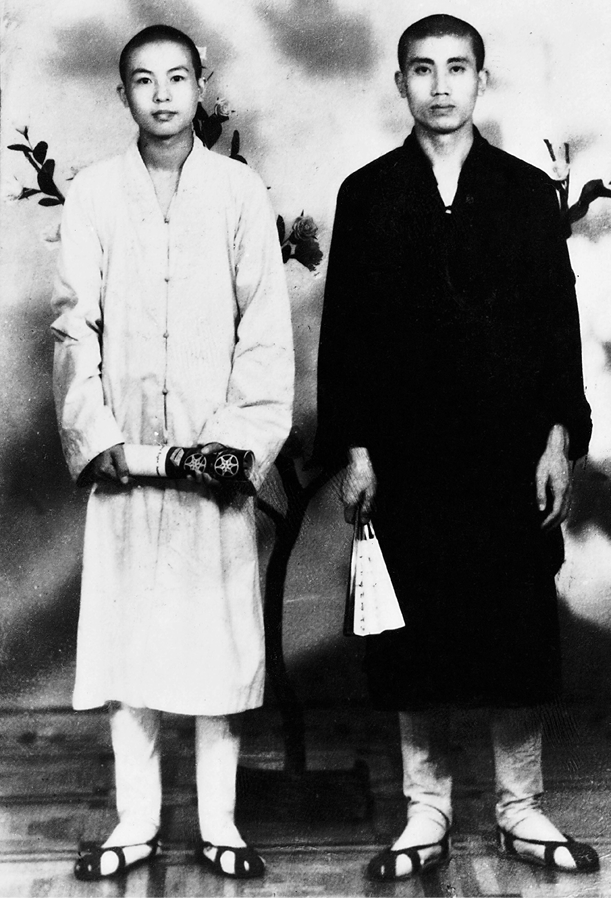

作者十七歲時與守成法師(右)合影於上海

這對於靜安寺的利益不小,最大的收益是出租攤販的位置。從初五、六裡開始,寺內的執事及茶房,便在寺內寺外的屋檐下及路邊上,用白漆劃定了攤位,編定了號碼,分成了等級;許多的食品廠、家具店、玩具公司、百貨公司、飲食販等都會自動來寺接洽,而且唯恐不及。

靜安寺雖也擁有不少的土地,可惜老早已被原先的靜安寺子孫,長期租了出去,每年所收象徵性的租金,實在可憐兮兮。

因此,學僧的生活及常住的開支,全靠經懺佛事來維持,經懺佛事的收入是有限的,主要的還是由於做經懺佛事而來的租廳開弔與代辦素席。

靜安寺除了執事教師與茶房之外,只有學僧,學僧是學僧,但也是做經懺的清眾。不過時間安排得很好,學僧每天有兩支香的行持,不論有沒有佛事,不論開不開牌,大家一律參加,每天一律拜兩支香的大悲懺,有一堂佛事就有一堂人去靈前早晚迴向兩次,中午上供一次,若有二堂三堂,至翻堂,也是這麼多人,拜這麼多懺,維那開牌是輪著來的,不過會做佛事,能敲磬的,能戴毘盧帽的,機會多些。晚上自修課,如果有焰口,便放棄自修而去放焰口。凡做佛事,開到牌的,都有單銀,只是單子很低,比如我是比較會做佛事的學僧,除了不能坐正施食,樣樣都可以,收入單銀已可列為二、三等,但我記得,每月發一次單銀,只能買到三、四條的固本牌肥皂,想買一部《辭海》,要積蓄好幾個月,要添一件長衫,幾乎要等上半年。上海佛事,一般的單子低,我們學僧則更低。因為我們是以求學為主,學院的一切開支,全由佛事中來。學院的教職員則不發薪水,而以拆分小賬為報酬,佛事多,素席多,小賬也多,否則,便少。這一制度,似乎只有當時的上海才能行得通。

我們學僧的生活,以一般來說,已是水準以上的,京滬線上乃至浙江的幾家佛學院,生活過得都很清苦,我們靜安寺則得天獨厚,天天都有四菜一湯,常常也有人來打羅漢齋與豆腐齋。

我們的講堂,也是很講究的,先是平房加天花板,後來翻成二樓,四壁粉刷油漆,一片潔白光亮,晚上是用的日光燈。講堂裡還有一架鋼琴,偶爾也請個把音樂師來教教我們的歌唱,〈三寶歌〉是每晚點名時必唱的。

我們的書桌一人一張,並有兩個抽屜,各人可以加鎖,桌上漆得黃澄澄的,每一張學僧坐的靠背椅子也是漆得黃澄澄的。

我們有好幾份報紙,比如《中央日報》、《東南日報》、《和平日報》、《申報》、《大公報》,幾乎都有;另外還訂有好幾份學術性的及文藝的雜誌,但是,同學們好像除了文藝以外多不感興趣,我對於那些報章雜誌,幾乎也都是陌生的,我消化不了它們,故也很少去看。

當時佛教的刊物不多,但也不能算少,比如《海潮音》、《覺有情》、《弘化》、《人間佛教》、《中流》、《世間解》等的佛學定期刊物,我們都可經常看到。

到了民國三十六年(西元一九四七年)下半年以後,我們靜安寺的學僧也創辦了一個刊物,定名為《學僧天地》,籌備將近半年,到民國三十七年(西元一九四八年)元月才創刊發行,由學僧而發行鉛印刊物的,那是先鋒了。因此還得到慈航法師的鼓勵與同情,慈航法師特由南洋寄來一篇文章,也寄來了錢。其實,如果不是我們學僧做經懺,由同學組織,也由同學出錢,刊物是出不來的,不過白聖法師的支持很多,常住上也有補助。

《學僧天地》一共只出了六期,民國三十七年(西元一九四八年)七月,第一屆學僧畢業之後,便中止了。本來是月刊,但是第五號出版之後,一直拖到十一月才把第六期印出,算是壽終正寢。前面說過,我是一個蹩腳生,但在《學僧天地》的六期之中,竟也發表了三篇短文。

在我們發行《學僧天地》的期間,玉佛寺的上海佛學院也發行了油印本的《新僧半月刊》,原為焦山佛學院的同學宏度、星雲及煮雲等也發行了油印本的《怒濤》月刊,一時之間,學僧辦刊物,蔚為風氣。當然,我在當時,一切都在幼稚中,一切都在跟著老同學們學著走路,但我知道,由於《學僧天地》的創刊,聯絡了京滬各學院的同學,也促進了彼此間的感情。所採文稿雖以本院同學為主,但對外來的稿子也予優先發表,那時常州天寧佛學院的來稿最多,其餘如漢藏教理院、武陵佛學院、上海佛學院,都有來稿。可惜後因幣制貶值,物價暴漲,又加上人事的更動,這份刊物便夭折了。

靜安寺的學僧,每一學期終了,總有幾個要走的,每一學期開學,總也有幾個新的來,最多時五十多人,最少時三十多人。這種情形,可謂天下烏鴉一般黑,每一家佛學院都差不多,可能以上海的情形特殊,故也特別顯著。因為沒有統一的教育計畫,到處都是一樣,除了自己用功,否則也只是混混而已。

在好多老同學的眼光下,靜安寺佛學院是很不理想的:位於市區中心,每天又有佛事,生活很不寧靜,更談不上如律的軌範,因為要做佛事,管理再嚴,也是嚴不起來。所以我有幾位已經來臺的老同學,他們去得很晚也住得很短,所以很少提到曾在靜安寺讀過書的。但在我這個福薄的人來說,對於靜安寺的生活,卻是念念不忘,我能有今天這樣的因緣與些微不足道的一點成就,乃是由於靜安寺的播種而來。

我進靜安寺,密迦已經入獄,據先去的同學告訴我,密迦對於學僧是非常愛護的,常住的經濟雖很困難,但總一切為學僧的生活著想,佛學院的基礎,完全是他打下的,講堂桌椅都是他做的,他還為學僧每人發了一條毛巾毯子,用來整潔內務,我去雖晚,但也分到一條。原因是只能在院使用,出院則繳還監學。

白聖法師接任之後,雖然經常在與流氓鬥法鬥智,但對我們學僧的生活也很關切,輪到他來做精神講話,總也要問問學僧的生活,以及學僧對於生活的意見。學僧提出要求,如果是合理的,他也沒有不接受的。比如我們要洗澡,去浴堂洗澡的錢,皆由常住負擔;我們要做春季旅行,包兩輛大客車,做竟日之遊;我們要聽某某法師講大座,便由常住叫專車接送。我們集體遊覽過上海市的好多名勝,我們曾去沉香閣聽南亭法師講《法華經》,也曾去圓明講堂聽圓瑛法師的《楞嚴經》,南亭法師之對我留下深刻的印象,就因為去聽了一次經,他見我年紀最小,故在下座之後,特地問了我幾句話。

但在民國三十七年(西元一九四八年)春後開始,學僧的情緒,漸漸散漫了,大家看得清清楚楚,佛學院畢業,並不能夠真的成為講經說法的法師,即使能夠講經說法,在此動亂的時代中也不會有人請你。出家人皆賴經懺為生,未來的社會,必將不容有此生活方式的存在。於是,同學之中,有的還俗去讀新聞專校,有的轉入可以收留出家青年的興慈中學,有的則乾脆去做工了!

人心非常苦悶,學僧的心更苦悶,以致在舉行畢業典禮中,有一個同學拿到最後一張畢業證書時,竟當場撕毀,到第二天,就捲起行李去當兵了。

這些,我都看在眼裡,痛在心裡,同時想著,我們究竟應做何種打算?這一念頭我在民國三十六年(西元一九四七年)三月,太虛大師逝世之後,我們集體由玉佛寺送至海潮寺火化回去的路上,就已想到。太虛大師為僧教育奔走一生,當他捨報之時,僧教育仍未見出可資樂觀的希望來!出家人到底應該怎麼辦?誰也不能下一句斷語。

民國三十七年(西元一九四八年)七月,首屆學僧畢業之後,多半學僧仍然無處可去,院方便舉行了一次甄別考試,分成兩班。我也很奇怪地,竟然考取了研究班,有幾個老學僧卻仍留在普通班。研究班一共只有十多個學僧,分班上課一個學期之後,已是民國三十八年(西元一九四九年)開始了,昏天黑地的大動亂也開始了,教的人沒有心教,聽的人也沒有心聽,老師與學僧,來的來,走的走,一切失去了常態,也就無所謂分班不分班了。同時,學僧也很少上課了,大家都在為著即將來臨的戰禍擔心。

其實,我們到了民國三十七年(西元一九四八年)下半年,生活情形就變了,好像都在做著應變的工作和準備。好幾個佛學院關了門,好幾處的學僧也到了靜安寺。比如乘如(自立)、惟慈(日照)、妙峰、魯愚(幻生)等同學都是後來從武陵佛學院去的,了中則去得更遲。

學僧除了象徵性地上幾堂課,有佛事的做佛事,沒有佛事的,為了應變,便學習手工藝,把原先的教務處,改成了工作場,常住買了十幾架手搖織襪機,請了一個織襪匠,專教學僧織襪子。可惜,我對學織襪子,尚未學出師來,便離開了大陸。

從軍

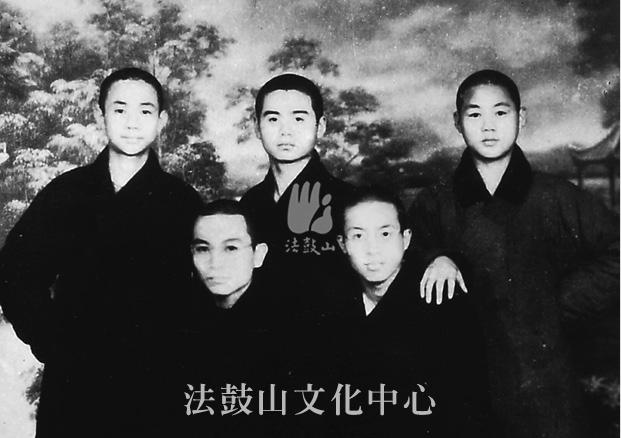

民國三十八年(西元一九四九年)初春於上海,前排為作者與妙峰學長(左),後排中為了中學長。

一到民國三十七年(西元一九四八年)年底,不安的氣氛,漸從華北南移而過了長江,江陰要塞失守之後,南京也跟著撤退,報紙上的消息,天天都是壞的,國軍的路線,也天天都在「轉進」,杭州一失,上海成了陸上孤島,交通只剩了水道與空道。有錢的由空中離開,錢少的買船票離開,無錢的只好睜著眼睛等待,聽天由命地等待。但也非常奇怪,上海的人往廣州、香港、臺灣,鄉下的人卻又源源不絕地往上海湧進來。有的鄉下人,已經被共黨解放兩、三次,但仍一路解放一路還是往外跑。明明知道希望很小,他們卻仍冒著砲火一直向外跑,我有一個同學,在江北解放後跑到鎮江,迫於時勢,再從鎮江到蘇州,最後又從蘇州到上海,終究他還是沒有離開大陸!

民國三十七年(西元一九四八年)下半年以後,有眼光的人,都知道國民黨軍隊的大勢已去,故也做著應變的準備。白聖法師的眼光很遠,他知道時局動盪,他也知道他上海的那班對頭——地痞流氓,如他不走,上海生變之後,當必死路一條。所以他預先到臺灣看了一趟,並由妙然法師同往,頂下了臺北的十普寺,以備後退的餘地。

白聖法師從臺灣回去,寺內寺外,都有人注意他,都怕他偷偷地再去臺灣,白聖法師卻運用他的機智,逃出監視,離開了上海。

白聖法師走了之後,我們慢慢地發覺道源法師也走了,聽說南亭法師與智光老和尚也離開了上海;接著圓明法師也不見了,監學守成法師也和他的高徒魯愚以及幾位年紀稍長的同學都走了,有的乘船,有的乘飛機。最早走的搭火車,先到廣州,再去香港(到香港有的還了俗,有的因為無處容身,乾脆上了基督教的道風山)。在學院中,群龍無首,佛事清淡,收入不敷開支,找到持松法師,由持松法師的一位皈依弟子每日送來一塊大頭做為大眾的菜金。學僧不上課,早晚殿堂也自由,好幾個執事均由學僧中提拔擔任,每聞鈴聲並非上課,而皆是開會,開會的結果,總是一致地譴責白聖法師,說他把靜安寺學僧的血汗錢,拿到臺灣去了,而把我們丟下不管了。罵得最多的是本光法師,召集開會次數最多的,也是本光法師。

學僧,一天天地少了,有一家佛學院的同學,老早就給我們寫了一封很長的信,要我們大家踴躍從軍,說是衛教報國的最後關頭到了,並說孫立人將軍在臺灣訓練新軍,孫將軍也歡迎我們僧青年去加入新軍的陣營。我們把那封信貼在布告欄裡,大家圍著看,大家也都在猶豫。此時靜安寺內也駐有聯勤總部的一個補給單位,而且都是些軍官,他們倒給我們洩氣地說:「當兵有啥好處,我們當了數十年要想不當還沒有辦法哩!」再說,靜安寺自民國三十七年(西元一九四八年)下半年開始,被一個團管區司令部借住,故也經常駐有一批一批的新兵,是抓來的、是抽來的、是賣壯丁來的,他們那麼苦、那麼慘,行動沒有自由,連解小便都要喊報告,都要由班長用步槍裝上刺刀押著進廁所。吃的飯,米糙得像麥子,他們還要搶,才能吃個飽。穿得破爛不堪,像是一群叫化子。這使我們不寒而慄。

但在靜安寺的大門口,掛著好多臺灣新軍的生活照片,同時也在招收青年志願軍。臺灣新軍,從生活照片上看,的確生龍活虎,朝氣蓬勃。可是我們沒有一個報名的,一則大家還在觀望,二則和尚當兵,總覺不是辦法。守成法師一向對我很好,在靜安寺他很愛護我,所以還有同學造我的謠,說我拜了守成法師做乾師父,真開玩笑!但他來到臺灣之後,還給我寫了兩封信,要我也來臺灣,並願代我辦理入境手續,故我也寄了一組照片給他,至今他還保留著。但我無錢,奈何怎得買票上船,那時到臺灣的船票,每張已賣到二十五個大頭,我連做夢也找不到這筆款子的。我在靜安寺,做佛事的幾個單銀,多半上了舊書攤,我的財產僅是兩箱子書,這些當作廢紙拍賣,人家也嫌沒有地方來堆哩!再回滬西的小廟,向我師公與曾師祖開口,他們卻說:「這個年頭,往哪裡逃也是一樣。如果靜安寺解散了,你可以回來住。」

其實,二十五個大頭,談何容易!這時的上海,大家都在準備應變,除了死人,殯儀館可能尚有堂把佛事,其餘的人,誰還有心思做佛事超度亡靈呢?大聖寺的佛事清淡了,住眾卻是一個也沒有少。所以,我的奢望,註定是要碰壁的。

但是,在政府方面的決心,還是很堅定,大聲疾呼地喊著「保衛大上海」的口號,報紙上、電台上,街頭巷尾的牆壁上、電桿上,乃至公共汽車上、電車上、三輪車上、黃包車上,也都貼了類似的標語。因此,上海的市民,也開始動員訓練了,凡是及齡的壯丁,都編著次第,接受軍事教育。我們靜安寺的學僧,論年齡,個個都有接受這項軍事教育的資格,因此,第一批五個人,我就是其中之一。

儘管政府在雷厲風行地搜捕共黨分子,共黨分子在上海的活動力,卻仍有增無減,幾乎在每一家的大學與中學裡,都有著數目相當可觀的所謂「職業學生」,罷課、遊行、請願、鬧學潮,鬧得天翻地覆。

時局,已緊得不能再緊了,上海全市的市民,都可以清晰地聽到市郊砲聲了,上海全市的六百萬市民,都被即將來臨的戰禍驚得無以自主了,每一處街頭巷尾,都堆起了沙包,看樣子是在準備巷戰了。

我們的同學之中,已有幾個人在招兵站報了名,脫下了僧裝,住在四明路大通路口的楠木倉庫,他們雖是新兵,因其不是抓來的壯丁,所以行動很自由,並在便衣上貼了一張表示部隊番號的符號,便可享受電車與公共汽車免費乘車的特權,他們吃飽飯就到處跑著玩,也常回到靜安寺來看看我們。我看他們的心境,要比我們平靜得多,他們反正是在等船,反正會到臺灣去的,所以樂得安心。他們是關振、田楓、王文伯、何正中,其中的何正中現已再度出家又受了一次比丘戒,便是十普寺的明月法師。

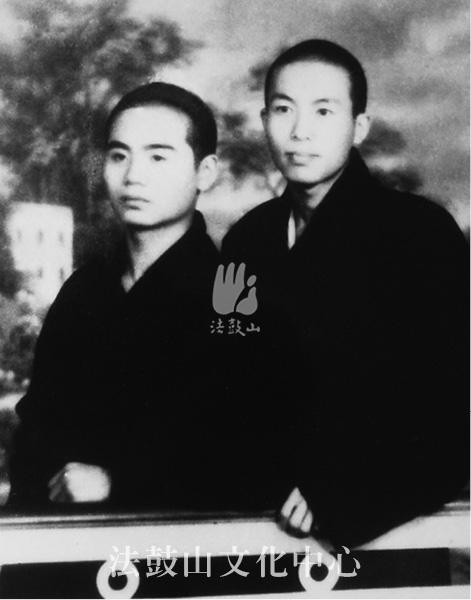

作者與了中學長(左)合影於上海

因此,我們的嘴上,都在嚷著去當兵的口號。因此有一位同學對我說:「常進,你去當兵我也去。」就這樣,我真的決定當兵了,由於我的決定,了中同學也跟著決定當兵了。於是,我把較為重要的書籍,送到我在曹家渡的俗家哥哥處去,棉衣和夾衣則隨手送給未走的同學,有一件很好的夾袍,我要送給一位名叫妙融的同學,他竟流下淚來對我哭,先是不肯收,後來他說代我暫時收下,等我從臺灣回去再還我。

我也相信,國民黨的軍隊撤到臺灣,一年半載,時局就會平靜下來。

那是民國三十八年(西元一九四九年)五月十五日的下午,我與另外幾個同學,向尚在靜安寺留守的秀奇法師、本光法師、林子青居士告了假。本光法師曾在金陵大學教過書,他對我很有好感,因為聽他的課,在同學之中,我的筆記是做得最完整的一個,所以頗有依依之情,但他終於說了兩句話:「以你求學的精神,去做你要做的事,你會成功的。你既要走,其他的話我就不必說了。」

林子青居士,就是曾來臺南傳戒當教授阿闍黎的慧雲法師,他可能是我們學院老師之中學問最好的一位了,他的國文、外文、佛學、文學,都有很高的造詣,他的人品好、風度好、學問好,他給我的印象非常深刻。當我向他告假的時候,他是一臉的苦笑;臺灣對於他,並不陌生,在日治時代,他到臺灣曾被日本軍閥當作中國的間諜下過牢。他仰起頭想了一想,才對我說:「在大時代的洪爐裡,願你鍛得更加堅強。」

好多同學都跟著我們前前後後地轉來轉去,最後,向他們告了假,我看著他們那種惶惑、悲戚、依依不捨而又無可奈何的表情,我的情緒非常激動,我真想哭,我真想大聲地痛哭,思前想後,我都必須痛快地大哭一場!但我畢竟是去當兵呀!就不能表現得英勇一些嗎?

然而,當我乘著三輪車,帶著一捲極其簡單的行李,出了靜安寺的大門,回頭再看看我那生活了兩年半的「學僧天地」,發現好幾個同學還在向我們連連地搖手時,我的眼淚再怎麼也忍不住了!

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-01 歸程|第六章 上海與我

發表評論