四四、金山江天寺

下午四點,自金山賓館赴金山寺。

金山是中國的名山古剎,但它只有六十公尺高,方圓五百二十公尺。它與焦山及北固山,並稱為「京口三山」,同是鎮江丹徒縣的佛教名勝。此山在歷史上,先後曾有:金山、浮玉山、澤心山、氐父山、伏牛山、龍游山、紫金山等七名。此山原在江中,四周環水,直到清穆宗同治十三年(西元一八七四年)四月二十一日翁文恭從鎮江到金山,尚有「晚棹小舟,再遊金山」之句(見翁氏《日記》十三.三十二頁),至清德宗光緒四年(西元一八七八年)的《丹徒縣志》,便說:「金山舊在江心,南面無沙,今漲沙連南岸,山南竟不通舟楫,水涸登山,可以徒步。」僅隔四年,便可於枯水之時,徒步去金山了。目前的金山,已被陸地包圍,汽車直駛山麓,舉步便入三門。

金山初建於東晉元帝時代(西元三一七─三二二年),又有說是初創於東晉明帝時代(西元三二三─三二五年),梁武帝天監四年(西元五○五年)親臨該寺,召集十大高僧編成《水陸儀軌》,啟建「水陸大齋勝會」,《高僧傳》的編者僧祐律師,在會中宣讀文疏(見於《續金山志》卷下),當時稱為澤心寺。金山由此成名,金山的水陸法會,也成為中國佛教儀軌行法的一大特色。元代的成宗、武宗、仁宗、英宗,均曾命金山寺建水陸法會。有關《水陸儀軌》的內容及其演變,請參看拙著《律制生活》的〈論經懺佛事及其利弊得失〉一文。

金山不高而且面積也小,卻是一個能容百千僧眾,並受歷朝帝王重視、名士嚮往的叢林古剎,雖經十次以上的興廢,每每仍能仆後繼起,它的殿宇之多,亦為國內少見,民國三十七年(西元一九四八年)春,金山一場大火,便燒掉了大雄寶殿、藏經樓、留玉閣、七峰閣、玉鑒堂、雄跨堂、門梅軒、印月樓、至遊堂、永思堂、悟心堂、精法樓、祖堂樓、禪堂樓、韋馱殿、文殊閣、五觀堂、方丈室、庫房等二百幾十間,尚存慈壽塔、楞伽台、留雲亭、天王殿、觀音閣等幾處。大陸幾次修復,又遭文革破毀,迄今尚在陸續修建,大雄寶殿預計於今(一九八八)秋落成。

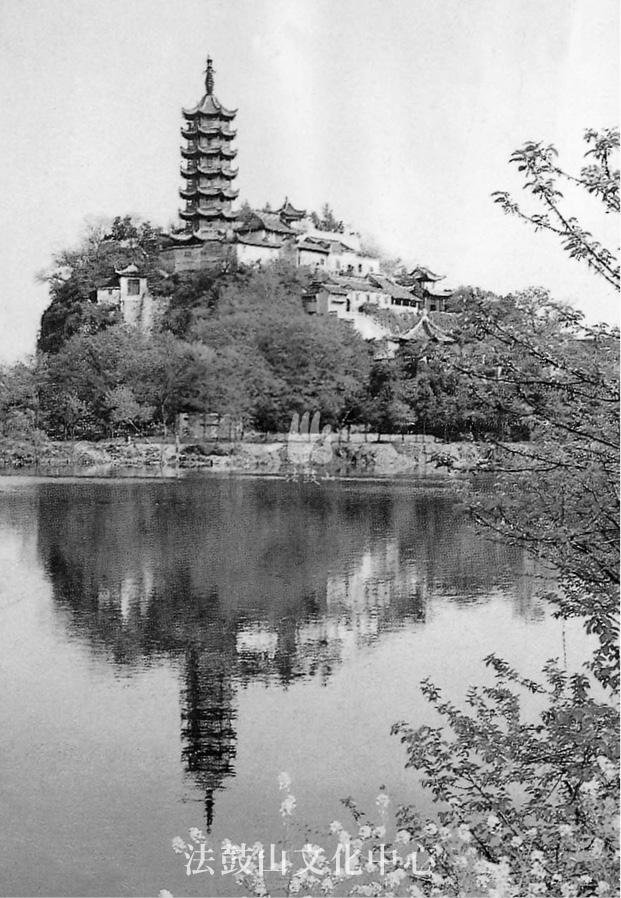

正由於殿宇建築,逐級向上,循著金山的階梯長廊,棟接檐摩,密密層層,丹輝碧映,由山麓至山巔,前後左右,布滿亭台樓閣。特別是聳立山頂的七級木造慈壽塔,極其壯麗。所以無論遠眺近觀,只見塔廟建築,不見山石,故自宋以來,就有「金山寺裹山,焦山山裹寺」之句。

金山,毫無問題,自始就是佛教道場,但於唐代曾一度撥給道教,被改為「龍遊觀」(明張萊《京口三山志》),宋徽宗政和四年(西元一一一四年),改為道教的「神霄玉清萬壽宮」(《金山志》);元世祖至元二十七年(西元一二九○年),中國基督教的前身也里可溫教,曾將金山寺收為其十字寺的下院(《至順鎮江志》)。

金山寺曾歷十多次大毀壞,有些是因天然災害,有些則係政治及宗教的人為法難,比如清文宗咸豐年間(西元一八五一─一八六一年)的太平天國軍隊炮轟金山,文化大革命的紅衛兵搗毀金山,均與天災無涉。

金山的早期住持是哪些高僧?史無記載,直到唐代宗大曆年間(西元七六六─七七九年),有一位習禪的靈坦禪師,來金山澤心寺時,已片瓦無存,只好住進原為巨蟒盤踞的山洞,他曾隨洛陽荷澤神會禪師(西元六八四─七五八年)習禪,事見《宋高僧傳》。後來傳說唐宣宗大中年間(西元八四七─八五九年),丞相裴休送子出家,世稱「裴頭陀」,法名「法海」,先在廬山學禪,後到金山,寺已全毀,拾金建寺,不知所終(王存《九域志》)。這是唐代的故事,後來的民間小說《白蛇傳》,即依此而編出了法海和尚收降白蛇精的故事。目前金山尚有白龍洞及法海洞的遺跡。

金山全景並慈壽塔

依據《金山志》及其《續志》,自宋元迄明,查其住持僧的隸屬,幾乎各宗都有,自明代成祖永樂至宣宗宣德之間(西元一四○三─一四三五年),始從南嶽下傳臨濟正宗第二十三代文海道瀾,直傳至民國時代的霜亭,為第四十五代,一脈相承,未有間斷。

其中最膾炙人口的,是北宋神宗元豐及哲宗元祐年間(西元一○七八─一○九三年)的佛印了元禪師與蘇東坡之間發生的種種趣談。南宋高宗於建炎二年(西元一一二八年)正月行幸揚州,召金山寺主克勤禪師入對,聞道大悅,賜號圜悟。克勤是大慧宗杲之師,他在金山重建古曉堂(禪堂),整頓清規,認真鍊眾。曾有一夜,堂內僧眾有佛智、佛海、徹庵、或庵、瞎石等十八人,同時大悟,因改古曉堂為「大徹堂」。目前重建的禪堂匾額,仍是「大徹堂」。

到了清代的穆宗同治、德宗光緒年間(西元一八六二─一九○八年),寺中除禪堂,增設了念佛堂,禪淨雙修,以禪為主,迄於民初,金山寺還是大江南北的三大禪林之一,另外兩家是常州的天寧寺和揚州的高旻寺。禪和子們,對於金山的「放參」大包子最為懷念。

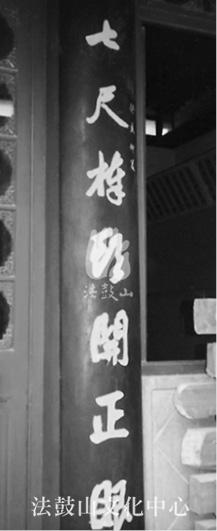

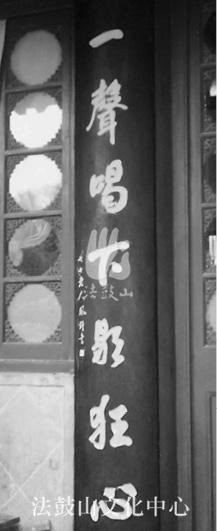

金山禪堂門口對聯

這次我到金山,參觀了全寺的建築,也詳細地參觀了禪堂。禪堂外的兩側柱上掛有「七尺棒頭開正眼,一聲喝下歇狂心」的對聯,可惜今日的金山久已不見棒喝的禪風。禪堂內的正面中央,供釋迦龕裝坐像,像後靠壁是維摩龕,門的右側是鐘板,懸於寫著「大眾慧命在汝一人,汝若不顧罪歸汝身」的慧命牌之上,慧命牌供於長方形的木案上,牌前供有香爐,香爐的兩側,一邊放著木魚,一邊擺著香板。木案的右側是維那位,左側是僧值位,依次向左是大眾師位。現在的禪堂只有坐位,沒有臥位。聽說現在僅有數位不堪勞作的老僧每月領取六十元人民幣的工資,專門到禪堂日坐幾炷香。我到之時,堂中卻一人也無。不過在金山禪堂,也看到了「竹篦子」這樣東西,約一公尺半長,三公分寬,一公分厚,這在禪堂是用來催香,而非打人,悅眾監香巡座時,在禪眾座前的地磚上,一邊走一邊輕輕敲動,策勵大眾勿昏沉。唯於和尚、班首、維那座前不可催香。

這回在大陸,見到北京廣濟寺、上海玉佛寺、金山江天寺的三個禪堂,布置格局都類似,只是禪堂的用途已非供給禪眾參禪打坐,而是兼作集眾、宿舍等用途。

將來中國大陸能否再有人領導禪期,是否允許舉辦禪期?恐怕不是短時間內所能知道的事了。

同時,禪林「傳法」的事,四十年內亦無所聞。以往那種徒有形式的傳法,實不為法,乃是傳承寺主的位子,今後也當改革。

參觀之後因上廁所,經過他們的食堂,正值四十多位寺眾晚餐時間,他們是向廚房個別購買的,聽說十分便宜,以米粥為主食,副食則是蘿蔔乾與鹹菜乾。

臨別之時,慈舟法師送了我一冊他編於一九七八年的《金山名勝古蹟史略》,並且贈我們一袋素菜包和大饅頭。《金山史略》雖係打字油印,資料倒是不少,那是為了因應鎮江開放為旅遊重點而寫的。我從來未住過金山禪堂,這回吃的包子雖是金山所贈,但今日金山的禪堂,早已沒有「放參」的包子了。

晚上六點五十分回到金山賓館。

上一篇: 《法鼓全集》第六輯 自傳、遊記類|06-02 法源血源|四三、車沒錯錢錯了

發表評論